カクレクマノミの長期飼育について

10年間飼育している我が家のカクレクマノミ

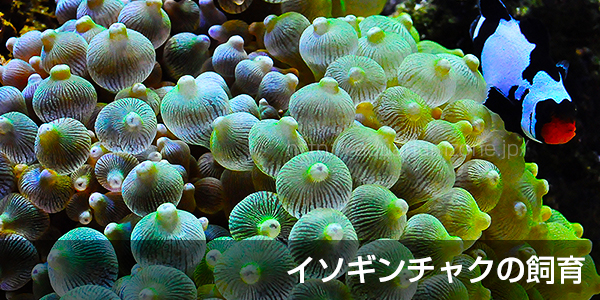

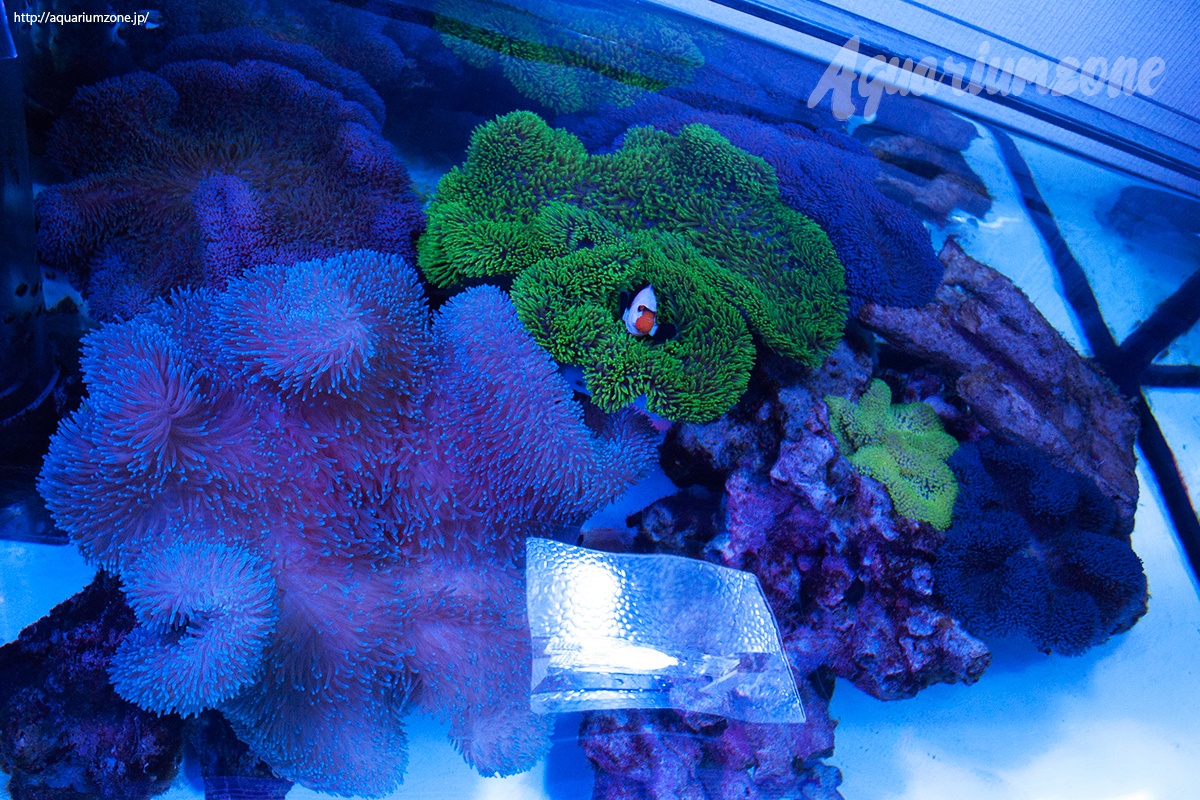

アクアリウムで一番人気の魚といえばかわいいカクレクマノミ。カクレクマノミとイソギンチャクの共生にあこがれてマリンアクアリウムを始める方が多いのではないかと思います。私も2000年に海水魚飼育を始めたきっかけは、カクレクマノミでした。現時点でカクレクマノミを10年飼育しています。カクレクマノミともっとも相性がよいハタゴイソギンチャクも年単位で飼育しており、いろいろと問い合わせなどもいただいているので、今まで質問があった内容などもおりまぜながら、まとめてみたいと思います。本ページに記載されている内容は、カクレクマノミを長期飼育している立場で、実際の飼育を通じて得られた経験をもとに記載している内容となります。写真は全て自宅水槽で撮影しています。

目次

カクレクマノミについて

英語、学名について

カクレクマノミの学名は”Amphiprion ocellaris”です。海外では、”Clownfish(クラウンフィッシュ)”、”Clown Anemonefish(クラウンアネモネフィッシュ)”の愛称で親しまれています。

カクレクマノミの漢字

カクレクマノミを漢字で書くと、隠熊之実、隠隈魚という文字になります。クマノミになると、「隠」の部分が外れて熊之実、隈魚という漢字になります。

カクレクマノミの名前の由来

イソギンチャクに身を潜めるカクレクマノミ

「隠」というのは文字通り「隠れる」です。クマノミの種類は豊富でどの種類もイソギンチャクに隠れることから、全てのクマノミに「隠」が付いてもいいんじゃないかとも思うのですが、通常の「クマノミ」を基準にして、カクレクマノミが一番イソギンチャクに姿が見えなくなるほど、スッポリと身を潜めることから「隠」が付いたんじゃないかと思います(これは私の推測です。。。)。実際に飼育していても、カクレクマノミが一番スッポリとイソギンチャクに身を潜める感じがしませんか?

カクレクマノミの大きさと最大サイズ

白いカクレクマノミプラチナオセラリスの幼魚

写真は白いカクレクマノミ、プラチナオセラリスの幼魚になります。今ではすっかりアダルトサイズです。天然個体として流通するカクレクマノミは、5cm前後の個体が多く出回ります。養殖個体は、2cm前後の幼魚が多く出回ります。ただし、養殖個体であったとしても、私が10年間飼育しているプラチナオセラリスや、スノーフレーク、ピカソといったブリード個体は、幼魚から少し成長した個体が多く出回っている傾向があります。

カクレクマノミの寿命

実際現在水槽で10年ほどカクレクマノミを飼育しています。この先何年飼育できるのか?試してみたいと思います。海水魚は、上手に飼育してあげると、飼育水槽環境下において長期飼育ができます。水槽内には天敵がいないぶん、自然界よりも長く生きる生体も多いかと思います。水槽環境下で生体が命を失ってしまう一番大きな原因が、人間にあります。折角自らの手元に来てくれた大切な命なので、愛情を込めてシッカリと飼育してあげることが大切です。

カクレクマノミの特徴

水槽でのカクレクマノミ、ハタゴイソギンチャク、アカホシカニダマシの共生

カクレクマノミは、映画ファインティングニモの主人公でもあったことから、世界中でもっとも名の知れた観賞用の海水魚です。カクレクマノミの特徴は、かわいらしい姿と、飼育水槽環境においても繁殖をさせる事ができる海水魚であるという点です。

カクレクマノミの選定

ハタゴイソギンチャクに共生するブリードのカクレクマノミ

カクレクマノミは大きく分けて天然個体のワイルド個体と、養殖のブリード個体に分かれます。天然個体は自然界で生息した生体を採取したもので、養殖個体は人間の手によって繁殖された自然界の海を知らない個体です。一見同じように見えても、違いがあります。

天然個体(ワイルド)

国内は沖縄、海外はインドネシアから入荷する事が多いです。自然界の海で採取されている事から、自然の海で共生していたイソギンチャクとしか共生しないと言ってよいほど、イソギンチャクとの共生が難しい場合があります。例えば自然界の海でハタゴイソギンチャクと共生していたカクレクマノミが、水槽の飼育環境下において、タマイタダキイソギンチャクと共生するか?というと、なかなかそうはいかないの場合が多々あります。

養殖個体(ブリード)

ブリード個体は自然界の海を知らないカクレクマノミです。人間の手によって繁殖させられた個体なので、購入したばかりでも水槽に指を入れると近寄ってくる人懐っこさがある個体が多くいます。自然界でイソギンチャクに共生していないせいか?通常カクレクマノミは、自然界において、ハタゴイソギンチャクやセンジュイソギンチャクに共生するのが一般的ですが、ブリードのカクレクマノミにおいては、水槽環境下において、様々なイソギンチャクと共生を行います。私の水槽では、タマイタダキイソギンチャク、サンゴイソギンチャク、シライトイソギンチャク、イボハタゴイソギンチャク、ハタゴイソギンチャクと全てのイソギンチャクと共生を行いました。それぞれのページに、イソギンチャクと共生しているカクレクマノミの写真を掲載しています。

ただし、イソギンチャクとの共生には、個体差がありますので、必ず共生すると言い切れないところもあります。

カクレクマノミの飼育

カクレクマノミとイソギンチャクの共生

カクレクマノミは、自宅の水槽でも用意に飼育ができる海水魚です。ただし、状態よく長期飼育を狙うのであれば、水槽含めた周辺機材をそれなりにそろえる必要があります。また、カクレクマノミの飼育を行いたいと思う人は、イソギンチャクとの共生を行いたいと思う人が多いです。イソギンチャクの飼育は、カクレクマノミほど容易ではありません。以下に記載する内容は、私のサイト経由で実際に問い合わせがあった内容も含まれているため、既にマリンアクアリウムについて詳しい人からすると、「えっ?」と思うような内容も含まれているかもしれません。

餌

餌は、ヤッコと異なり、初めから人工餌に餌付き易いです。ブリード個体であれば、何も問題無く人工餌に餌付く場合が多いです。たまに赤虫を与えているとの記載を見かけることがあるのですが、本来自然界において、カクレクマノミが口にしない食べ物はあまり与えない方が、カクレクマノミは長期飼育できると思います。

おすすめの人工餌

カクレクマノミにおすすめの人工餌は、動物食性寄りの海水魚が好む天然原料が配合されているひかりプレミアムメガバイトレッドがおすすめです。

メガバイト、クマノミの餌付け方法、海水魚におすすめの餌については、それぞれ以下のページでまとめています。

餌の量

人に慣れたカクレクマノミは、水槽の前に行くと餌をねだって近づいてきます。毎回餌をねだる度に餌を与えた事がないので、与えすぎるとどのような状態になるかは不明ですが、一日一回、朝にだけ与えるようにして10年間飼育し続けてきています。

温度

カクレクマノミを飼育する上での水温は、25℃前後をキープするように心がけます。夏場はクーラー、冬場はヒーターが必要だと思った方がよいです。

水合わせ

隔離ケースに入ったカクレクマノミの幼魚

通販やショップで購入したカクレクマノミを水槽へ入れる際や、水換えを行った後などに水槽へカクレクマノミを戻す際には、水合わせを行うようにします。以下のページでご紹介しているような水合わせキットが販売されているので、水あわせキットを利用すると楽に水合わせを行うことができます。

水換え

カクレクマノミの飼育を行っていると、水槽内が餌の食べ残しや、カクレクマノミの糞で汚れていきます。使用している濾過装置や、水槽の大きさ、プロテインスキマーを設置しているか?していないか?などによって、水替えを行う頻度が異なってきます。一番望ましいのは、水の汚れのスピードは、飼育している環境によって様々なので、一週間に一度、二週間に一度など、一定の周期を決めて水替えを行うのがおすすめです。理想は、生体に悪影響が出る水槽内の硝酸塩や亜硝酸塩濃度が上昇する前に水交換を行ってあげる事が大切です。水換えの頻度については、以下のページでもご紹介しています。

色が薄い場合

幼魚の場合はカクレクマノミのオレンジ色の部分の色が薄い場合があります。飼育環境下においてカクレクマノミのオレンジ色が薄くなる場合については、注意が必要です。水槽内の有害なアンモニア、亜硝酸濃度が上昇し、飼育水が汚れている可能性が高いため、水交換をしてあげる必要があります。水質悪化は、カクレクマノミの体の色が薄くなるだけでなく、様々な病気にもなりやすくなるため、以下のような水槽環境下で飼育し、有害なアンモニア、亜硝酸濃度の上昇を抑えてあげる事が大切です。

- 外部濾過水槽やオーバーフロー水槽で、なるべく水槽の水量を多く確保してあげる。

- カクレクマノミの糞や残り餌は、有害なアンモニア、亜硝酸へと変化するとカクレクマノミの病気の原因にもなるため、プロテインスキマーを設置して、有害物質へと変化する前に取り除ける環境を作ってあげる。

- 殺菌灯を設置し、カクレクマノミの病気の原因となる細菌を死滅させる環境を作ってあげる。

- 水槽内の水質が悪化しないよう、定期的に水替えを行ってあげる。

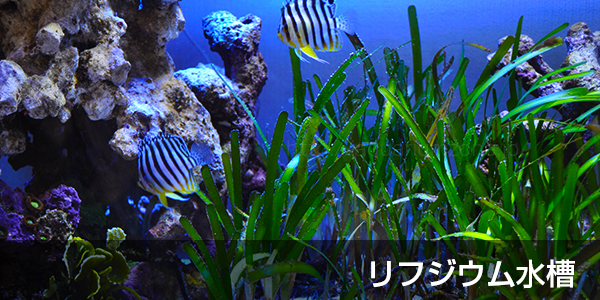

一緒に飼育できる海藻

たまにカクレクマノミと海藻を一緒に飼育したいという方がいらっしゃる場合があります。実際私が飼育してきた以下のような海藻(正確には海草も含む、マリンプランツ)と、カクレクマノミを一緒に飼育しても、何も問題はありません。

暴れる場合

カクレクマノミが水槽内で最も暴れるパターンは、イソギンチャクが入っている水槽で、カクレクマノミ以外のクマノミを水槽内に入れた場合です。激しい争いとなりますので、カクレクマノミの飼育を行う場合は、他の種類のクマノミを同じ水槽内で一緒にしないように注意が必要です。

いじめ

カクレクマノミはオスからメスへと性転換を行う雄性先熟として有名な海水魚です。幼魚の頃はみんな仲良く水槽内を泳いでいたとしても、成魚になるにつれ、一つのイソギンチャクに一夫一妻のペアが作られていきます。雄性先熟の過程において、体が大きいカクレクマノミがオスからメスとなり、力の強いオスだけが最後残り繁殖が行われます。つまり、力の弱いカクレクマノミは、やがていじめにあってしまいます。

動きが早い場合

カクレクマノミに限らず、水槽内を常に右から左へ、動きが早い海水魚は状態が良くない場合が多いです。生体を購入する際には、水槽内でゆったりと落ち着いた個体を選定するようにするのがベストです。

凶暴化

成魚になるにつれ、雄性先熟の過程において凶暴化する可能性があります。また、産卵後も神経質になっているので、水槽内に手を入れると外敵とみなして物凄い勢いで突進してくることがあります。

アルカリ性

海水魚を飼育する場合、酸性か?アルカリ性か?を計測する事はほとんどありません。ペーハー(pH)を気にするよりもアンモニア(NH3)および、亜硝酸(NO2)の値を気にする必要があり、カクレクマノミ飼育においては、アンモニア(NH3)の値が0.3ppm、亜硝酸(NO2)の値が0.5ppmを超えると危険とされています。

水流

海水魚飼育の場合、あまり水流を気にする必要はありません。パワーヘッドを水槽内に設置する際には、水槽のサイズにあったサイズを設置するようにした方がよいです。

睡眠

カクレクマノミが睡眠中の映像を撮影してみました。シャコガイの上で睡眠しているのが確認できるかと思います。

即死

カクレクマノミを水槽に入れた際に即死してしまったっという問い合わせを受けたことがあります。急激な水質の変化や水温の変化で海水魚は突然死してしまう事があります。水槽へカクレクマノミを新しく入れる際や、冬場の寒い時期の水交換時に、バケツに入れたままカクレクマノミを放置してしまうと、水温の変化で死んでしまう場合もあります。水合わせは、水合わせキットなどを利用して、慎重に行う必要があります。

旅行で留守にする場合

カクレクマノミは一週間餌を与えなくても生きています。もしも餌やりが心配な方は、自動給餌できる装置を水槽に設置するのがおすすめです。

真っ白な個体

真っ白なクマノミは、プラチナオセラリスといいます。我が家で10年間飼育しているクマノミはプラチナオセラリスになります。幼魚の際はヒレがオレンジなのですが、成魚になるにつれて、ヒレが黒く変色していき、成魚時には、ほぼ白と黒の2色だけになってしまいます。

カクレクマノミの白点病治療

カクレクマノミが白点病になってしまった場合には治療を行う必要があります。過去に実践してきた白点病治療について、以下のページに記載しています。

カクレクマノミとイソギンチャクとの相性

カクレクマノミは自然界においては、センジュイソギンチャクとハタゴイソギンチャクと主に共生しています。自然界で採取されたカクレクマノミは、ワイルド固体と呼ばれるのですが、ワイルド固体の場合は、センジュイソギンチャクとハタゴイソギンチャクのいずれかと共生する確立は高いのですが、サンゴイソギンチャク、シライトイソギンチャク、タマイタダキイソギンチャク、イボハタゴイソギンチャクと共生する確立は低くなります。逆に養殖されたブリード個体のカクレクマノミは、自然界のイソギンチャクを知らないためか、サンゴイソギンチャク、シライトイソギンチャク、タマイタダキイソギンチャクイボハタゴイソギンチャクと共生する可能性があります。近年は、ワイルド固体よりもブリード固体の方が市場に出回る個体数が多く、ブリード固体を飼育する愛好家の方が多い状態です。

実際にカクレクマノミを長期飼育してきた立場で、水槽内でカクレクマノミとイソギンチャクの共生を試みてきて、カクレクマノミが好んで共生したイソギンチャクと、カクレクマノミとイソギンチャクが共生しているところを撮影した写真をご紹介いたします。

カクレクマノミとサンゴイソギンチャクの共生

サンゴイソギンチャクとカクレクマノミが共生している写真です。サンゴイソギンチャクはイソギンチャクの中でも安価に入手しやすく、飼育も難しくないことから、主に初心者の方がカクレクマノミとイソギンチャクの共生を試してみるのにおすすめのイソギンチャクです。共生しているカクレクマノミはブリード固体となります。

カクレクマノミとタマイタダキイソギンチャクの共生

タマイタダキイソギンチャクとカクレクマノミが共生している写真です。写真のタマイタダキイソギンチャクは、近年ではなかなか入手が難しくなってしまったスーパーレッド固体のタマイタダキイソギンチャクです。タマイタダキイソギンチャクもサンゴイソギンチャクと同様に、イソギンチャクの仲間の中では、入手がしやすく飼育も比較的楽なイソギンチャクなので、初心者の方におすすめのイソギンチャクになります。共生しているカクレクマノミはブリード固体となります。

カクレクマノミとイボハタゴイソギンチャクの共生

イボハタゴイソギンチャクとカクレクマノミが共生している写真です。イボハタゴイソギンチャクは、サンゴイソギンチャクやタマイタダキイソギンチャクと比較すると、飼育が難しいイソギンチャクになります。名前がカクレクマノミが好んで共生するハタゴイソギンチャクに似ていますが、ハタゴイソギンチャクとは別の種類で、ハタゴイソギンチャクと比較すると、触手が短いのが特徴となります。イボハタゴイソギンチャクは、サンゴイソギンチャクやタマイタダキイソギンチャクと異なり、一度水槽内に活着するとほとんど場所を移動しないので、水槽内で珊瑚を一緒に飼育している場合は、珊瑚に悪影響を及ぼす可能性が低いため、おすすめのイソギンチャクとなります。

カクレクマノミとシライトイソギンチャクの共生

シライトイソギンチャクとカクレクマノミが共生している写真です。シライトイソギンチャクは、サンゴイソギンチャクやタマイタダキイソギンチャクと比較すると、飼育が難しく、イボハタゴイソギンチャクと比較すると飼育が楽なイソギンチャクです。シライトイソギンチャクは、サンゴイソギンチャクやタマイタダキイソギンチャクと異なり、一度水槽内に活着するとほとんど場所を移動しないので、水槽内で珊瑚を一緒に飼育している場合は、珊瑚に悪影響を及ぼす可能性が低いため、おすすめのイソギンチャクとなります。写真のシライトイソギンチャクは、なかなか入手ができない触手が長いタイプのシライトイソギンチャクになります。

カクレクマノミとセンジュイソギンチャクの共生

センジュイソギンチャクとカクレクマノミは自然界でもよく共生するイソギンチャクのため、水槽内でもよく共生してくれます。ただし、センジュイソギンチャクは、イソギンチャクの中でも、最も移動しやすいイソギンチャクで、気が付いたらセンジュイソギンチャクが水槽の側面や裏面などに移動してしまうことがよくあります。センジュイソギンチャクとカクレクマノミは、共生しやすいのですが、とてもよく水槽内を移動してしまうイソギンチャクであることから、私は過去に一度しか飼育を行った事がありません。あまり、鑑賞を楽しむのには、適していないイソギンチャクではないかと思います。

カクレクマノミとハタゴイソギンチャクの共生

カクレクマノミが最もよく共生するイソギンチャクが、ハタゴイソギンチャクです。ハタゴイソギンチャクは、イソギンチャクの中で最も飼育が難しいとされる最高峰のイソギンチャクで、他のイソギンチャクと比較すると、特にブルー、パープル、グリーンの中でもメタリックカラーのイソギンチャクはとても高価であり、入手も難しい種類となります。ミドリイシが飼育できるスキルや経験がある方でないと、なかなか長期飼育を行うのは難しいイソギンチャクです。ただし、安定した水槽環境で、ハタゴイソギンチャクに適用した環境であれば、10年以上飼育する事も可能なイソギンチャクです。様々な種類のイソギンチャクとカクレクマノミの共生を行ってきた経験だと、ハタゴイソギンチャクが断トツにカクレクマノミが好んで共生を行います。

カクレクマノミの繁殖

ライブロックに産卵したカクレクマノミの卵

海水魚のなかで唯一自宅の水槽でも比較的簡単にペアリングや繁殖が容易なのが、カクレクマノミです。イソギンチャクと二匹のカクレクマノミを水槽内で泳がしていたら、いつの間にか産卵していたというようなこともあります。写真は、自宅水槽で産卵したカクレクマノミの卵です。カクレクマノミを繁殖させる際に一番困るのが、生まれたばかりの仔魚に与える餌です。金魚などの生まれたばかりの仔魚には、ゆで卵の黄身をすりつぶして与えると食べますが、カクレクマノミの仔魚となるとそうはいきません。生まれたばかりのカクレクマノミにおすすめな餌を以下のページでまとめています。

関連記事:生まれたばかりのカクレクマノミの餌はブラインシュリンプ

飼育環境

カクレクマノミの飼育に必要な主な機材は以下の通りです。

プロテインスキマーと殺菌灯は設置しなくても飼育は可能ですが、長期飼育を目指すのであれば、設置した方が安心です。

カクレクマノミ飼育に適さない環境

以下はカクレクマノミの飼育において、適さない飼育環境になります。

金魚鉢での飼育

カクレクマノミは、金魚鉢での飼育も可能かと思います。ただし海水魚は金魚と異なりとてもデリケートなため、水温を25℃前後に設定しながら、水質の安定化も行う事を考えると、金魚鉢でのカクレクマノミの飼育は適していないと思います。

クーラーなしの飼育

カクレクマノミの単独飼育で、水槽のサイズも大きくない場合は、冷却ファンでも飼育可能かと思いますが、安定した状態で飼育するには、クーラーは必要な機材として準備を行った方がよいです。

カクレクマノミ水槽の立ち上げ手順

カクレクマノミを飼育する際の初心者向けの水槽立ち上げ手順については、以下のページでまとめています。

水槽維持

餌やり

餌は毎日少しずつ与えます。一日一回カクレクマノミが食べれる量を与えてあげれば大丈夫です。カクレクマノミが水槽に慣れてくると、餌をおねだりするようになってきますが、あまり与えすぎると水質がすぐに悪化してしまいます。そのまま放置していると、すぐにカクレクマノミが死んでしまいますので、餌の与えすぎには注意が必要です。

照明点灯時間

照明の点灯時間は一日7~8時間程度が適切とされていますが、人間が朝起床するぐらいの時間に点灯させ、夕方日が沈む時間帯ぐらいに消灯させるサイクルでも問題ありません。以下のような水槽用タイマーを利用すると、照明の点灯、消灯が楽に簡単に自動で行えます。

水換えの頻度

カクレクマノミを飼育する際の水槽の水換えの頻度については、以下のページでまとめています。

安価にカクレクマノミ飼育を実現する水槽セット

以下の飼育セットは、外部濾過フィルター(濾過槽)を利用した水槽セットです。4月から10月ぐらいの間にカクレクマノミの飼育を始めされる方は、クーラーがセットになった飼育セットをおすすめいたします。特に夏場は、水槽にクーラーが設置されていないと生体の維持は難しいです。

小型水槽

まずは試しに初心者の方でクマノミ飼育を始めてみたい方用の小型水槽です。3月ぐらいから、水温が25度を越える日が出てきますので、クーラーがセットになった水槽がおすすめです。

オーバーフロー水槽

カクレクマノミの飼育とあわせ、イソギンチャクや珊瑚、その他の海水魚なども本格的に飼育をしてみたいと思う方におすすめな本格的な水槽セットです。

上記オーバーフロー水槽のセットには、クーラーが付属されていません。水槽用クーラーについては、別途購入する必要があります。水槽用クーラーについては、以下のページでご紹介しています。

カクレクマノミの値段

カクレクマノミの値段

カクレクマノミの値段は、養殖されたブリード個体であれば1,000円前後、自然採取されたワイルド個体だと、2,000円~3,000円ぐらいが相場です。また、カクレクマノミには様々な改良品種の種類があり、私が飼育している白いカクレクマノミ、プラチナオセラリスは2000年頃は一匹10万円近い値段で販売されていた頃もありました。

カクレクマノミの通販

カクレクマノミはブリードされた固体であれば、インターネット通販で1匹、600円前後ぐらいの価格で購入することができます。沖縄産のワイルド固体だと、1匹1,000円ぐらいの価格になります。カクレクマノミの種類には、いろいろなタイプがありますが、インターネット上の価格を比較してみると、以下のようになってきます。

カクレクマノミに関する飼育方法のご紹介は以上となります。次にヤッコの仲間であるアカハラヤッコの飼育方法をご紹介いたします。 関連記事:アカハラヤッコの飼育について

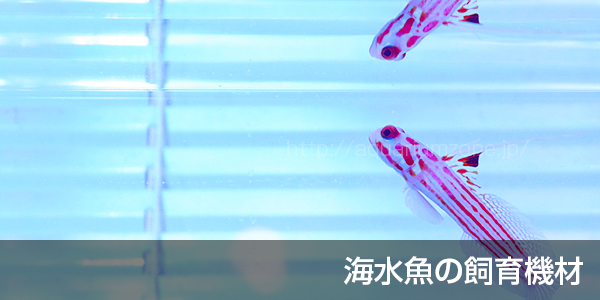

海水魚の飼育

特に人気が高い海水魚の飼育方法をご紹介しています。海水魚飼育を始められる方は、まずはカクレクマノミとイソギンチャクの共生から入り、マリンアクアリウムにハマると、ヤッコ飼育へと流れていく方が多くいます。チョウチョウウオは人工餌に餌付き辛い種類が多く、初心者の方にはおすすめしません。ハナゴイ、ハナダイの仲間は、性格がおとなしく、群れで水槽内を泳ぐのと、丈夫な種類が多いのと、珊瑚との相性も良く色合いも綺麗なことから、初心者の方にもおすすめの海水魚になります。海水魚の種類別飼育方法については、以下のページでご紹介しています。

海水魚の餌

マリンアクアリウムを行う上で、生体別に適したおすすめな餌の区分について整理していきたいと思います。なお以下の整理内容は、私自身の過去のマリンアクアリウム経験をもとにまとめているため、他の方がまとめたらまた別の視点になるかもしれません。海水魚の餌選定において、一番重要となってくるのは、自然界において生体が何を捕食していて、雑食性なのか?草食性なのか?ポリプ食?プランクトン食?なのかをシッカリと理解することです。自然界における生体の捕食性を理解した上で、餌を選定していきたいと思います。また、厳密には乾燥餌、冷凍餌については、加工のタイミングで人の手が入っているので、広域では人工餌に分類されると思うのですが、分かりやすい分類という観点で、それぞれ分けて整理していきたいと思います。海水魚の餌については、以下のページでご紹介しています。

海水魚の白点病

海水魚の白点病治療は、オキシドール、ニチドウグリーンFゴールド、淡水浴、水換え、放置、自然治癒など様々試みている人がいますが、過去に私自身が行ってきた治療方法を交えながら、白点病の原因と対策についてご紹介いたします。写真は、我が家の水槽で、白点病になってしまったゴールデンバタフライの写真です。チョウチョウウオの飼育は、特に白点病になりやすいので、注意が必要です。写真のゴールデンバタフライの体表に白い点々が付いているのが分かるかと思います。白点病とは、魚を飼育する人であれば、誰でも経験する魚の病気です。初心者の方であっても、ベテランの方であっても、海水魚を販売するショップでさえも白点病に悩まされています。過去行ってきた白点病の治療方法について以下のページでご紹介いたします。

海水魚の飼育機材、用品

海水魚飼育に必要な機材と用品についてまとめています。海水魚を状態よく長期飼育したい場合は、オーバーフロー水槽、浄水器、クーラー、プロテインスキマー、ライブロック、ライブサンド、ヒーター、水中ポンプ、塩分濃度計、バケツ、ウールマット、人工海水などが必要となってきます。また、より自動化させた水槽環境を実現する際には、自動給水器、電磁弁が必要です。オーバーフロー水槽を自作する際には、水槽用の配管パーツが必要となってきます。海水魚を飼育する上で必要な飼育機材や用品については、以下のページでご紹介いたします。

海水魚飼育におすすめのオーバーフロー水槽

海水魚飼育におすすめなオーバーフロー水槽を30センチ、45センチ、60センチ、90センチ、120センチサイズ別に比較することができます。オーバーフロー水槽は、サイズが大きくなるにつれて、とても高額になってきます。オーバーフロー水槽が崩壊したり、水槽に付属する機材が故障すると、飼育している海水魚、珊瑚、イソギンチャク、マリンプランツが死んでしまう可能性があるので、万が一何かトラブルが発生した際にも、サポート体制がシッカリとしている店舗で購入するのがおすすめです。インターネット通販で販売されているオーバーフロー水槽は、組み立てが簡単なので、届いたその日に水槽のセッティングを開始することができます。詳細は、以下のページでまとめています。

マリンアクアリウム飼育方法

海水魚、珊瑚(ソフトコーラル、ハードコーラル)、イソギンチャク、マリンプランツ(海藻、海草)の飼育方法について、以下のページでそれぞれまとめています。

マリンアクアリウム飼育機材

海水魚、珊瑚(ソフトコーラル、ハードコーラル)、イソギンチャク、マリンプランツ(海藻、海草)の飼育に必要な機材や用品などについて、以下のページでそれぞれまとめています。